Российский научно-технический потенциал как наследие СССР территориально располагается весьма неравномерно: кроме крупных городов, значительная часть научного и наукоемкого производственного потенциала оказалась сосредоточена в специфических инновационных поселениях – теперь их называют наукоградами. С ними неразрывно связано становление, развитие и перспективы отечественной науки и наукоемкой промышленности, а также создание и производство вооружений.

Большинство наукоградов создавались в 30-х, 50-х и 70-х годах специальными постановлениями высших органов власти страны для решения важнейших государственных задач: общие стратегические и политические цели руководства СССР требовали развития военно-промышленного комплекса и его научно-технической поддержки. Реализация крупнейших проектов сначала в авиационной сфере, а потом в атомной и ракетно-космической привела к созданию ряда научно-технических комплексов с соответствующими поселениями. К началу 90-х годов, по оценке автора, в России насчитывалось около 70 наукоградов[i].

С наукоградами связана деятельность выдающихся представителей отечественной (и мировой) науки, инженерии и промышленности. Многие из них были организаторами и руководителями градообразующих предприятий и организаций, часть из них даже последовательно в нескольких наукоградах.

Во времена СССР при создании наукоградов интегрирующим проводником государственной политики и государственных решений были руководители градообразующих предприятий. Определяющее влияние на создание и развитие (а в ряде случаев и на выбор места расположения) этих городов интеллектуальных и влиятельных руководителей было одним из факторов организации более благоприятной городской среды (планировочно-архитектурной, ландшафтной и так далее).

В начале 90-х годов число субъектов политики существенно увеличилось, появились наделенные большими полномочиями городские и региональные власти, причем одновременно уменьшились общие ресурсы. Изменились приоритеты во взглядах на развитие страны, на роль науки у российских руководителей. Возникшая в это время активность (по сути общественная) вызвала к жизни движение по привлечению внимания всех уровней власти к феномену наукоградов (практически все наукограды СССР стали российскими). Многими властвующими субъектами они рассматривались как научно-территориальные комплексы с избыточным научным, но возможным инновационным потенциалом, то есть в известной мере утилитарно-экономически. По нашим оценкам, сегодня в России примерно 75 наукоградов, отличающихся по своим масштабам, основным направлениям деятельности (специализацией) градообразующих предприятий и организаций и так далее. Сегодня 13 из них имеют присвоенный президентом и правительством статус наукоградов Российской Федерации, а 16 – статус ЗАТО – закрытых административно-территориальных образований.

Феномен наукоградов, как значимой части культурного наследия страны и мира, до последнего времени практически не принимался во внимание, да и сегодня не осознается в должной мере. В то же время спектр объектов культурного наследия, связанный с наукоградами (в том числе памятников науки и техники в привычном понимании) весьма значителен.

Прежде всего, это относится к реализованным крупным проектам, которые можно было бы называть глобальными, по масштабу и степени их влияния на развитие страны и мировое развитие в целом. Это такие системные комплексные проекты (существенно шире, чем отраслевые), как авиационный, атомный (ядерный), ракетно-космический и «академический». Каждый из них сформировал и соответствующие кластеры наукоградов, как значимых инструментов их реализации, хотя, разумеется, и не сводился лишь к наукоградам. Ряд наукоградов «обеспечивал» («обслуживал») не один глобальный проект.

В качестве наиболее ярких «представителей» наукоградовских кластеров можно назвать: в авиационном – Жуковский, Томилино; в атомном – Саров, Трехгорный (оружейное направление), Дубна, Обнинск, Протвино, Троицк (гражданское направление); в ракетно-космическом – Королев, Реутов, Химки, Миасс; в «академическом» – Пущино, Новосибирский академгородок, Черноголовка и другие.

Наследие этих «глобальных» проектов представляет собой сложное переплетение материальных и нематериальных объектов разной «ведомственной» принадлежности, разного масштаба и расположения, степени использования, сохранности и потенциала развития. Его «довыявление», описание, исследование, структуризация, сохранение и развитие – весьма актуальная, хотя и сложная научная и административно-организационная задача.

Некоторое продвижение в этом направлении уже имеется. Это, кроме большого числа монографий и мемуаров, например, объемная комплексная публикация документов по истории реализации атомного проекта СССР, сосредоточенная прежде всего, на военной его составляющей, публикации по ракетно-космическому проекту на основе архивных материалов по истории его реализации, обширные материалы по людям и технике пилотируемой космонавтики и некоторые другие.

Еще одна составляющая, не рассматриваемая обычно в качестве объектов наследия, – научные школы. Самые выдающиеся и известные деятели отечественной (и мировой) науки и инженерии существенно не исчерпывают перечень основателей и продолжателей признанных научных школ, сформировавшихся, развивавшихся и в большинстве случаев продолжающих существовать сегодня в наукоградах. Но даже в случаях купирования, свертывания, утраты некоторых научных школ они не перестают быть интересными и значимыми в качестве объекта культурного наследия. С учетом переживаемого сегодня сложного процесса «реформирования» Российской академии наук и управления наукой в стране наследие в виде научных школ требует отдельного внимания.

Наиболее адекватным масштабу наукограда объектом наследия является культурный ландшафт наукограда или его отдельные обособленные фрагменты. Как отмечает В. Каганский, «культурный ландшафт – это единство пространственных тел, форм, функций и смыслов. Причем в отличие от большинства иных подходов культурные компоненты в рамках концепции «культурного ландшафта» трактуются широко, почти как синоним всей человеческой деятельности. Таким образом, из культурного ландшафта априори не исключается ничего…»[ii]. В отличие от собственно природного, в культурном ландшафте и природные, и культурные составляющие «равноправны и взаимосвязаны», и он является результатом «совместного произведения человека и природы, представляющего собой сложную систему материальных и духовных ценностей, обладающих высокой степенью экологической, исторической и культурологической информативности»[iii].

Формирование культурного ландшафта наукоградов, как части историко-культурного наследия страны и мира, обусловливал ряд факторов, в первую очередь:

– высокий интеллектуальный и образовательный уровень живущих и работающих, определяемый высокими требованиями наукоемких отраслей и конкуренцией в инновационной сфере;

– научные и научно-инженерные школы с лидерами высочайшего уровня;

– высококлассные нешаблонные градостроительные решения;

– мощная научно-техническая составляющая городского культурного пространства (музеи и демонстрационные залы предприятий, краеведческие музеи наукоградов с большой научно-технической составляющей);

– научно-инженерная, инновационная и технологическая деятельность – реальное пространство почти повседневной жизни с особым ценностным смыслом и значением (городская среда, содержание местных СМИ, семейные традиции);

– высокий образовательный потенциал научных и производственных организаций, реализующийся в создании кафедр, факультетов и филиалов ведущих образовательных учреждений и организаций, создании собственных университетов и широком участии ученых и инженеров в учебном процессе;

– взаимный интерес «физиков» и «лириков» (несмотря на существование «двух культур» – явления, отмеченного и проанализированного в знаменитой лекции английского ученого и писателя Чарльза Перси Сноу, дискуссии между «физиками» и «лириками» в нашей стране имели не столько конфронтационный характер, сколько способствовали формированию серьезного и неподдельного интереса к литературе, музыке, театру в научной среде);

– городская жизнь в большей степени, чем в других городах, приближена к межстрановому (международному) контексту.

Несомненная ценность целостного культурного ландшафта наукоградов как объектов наследия XX века, определяемая еще и выбором места расположения, «вовлекающего» прилегающие к формальным границам территории окрестности (во многих случаях живописные и разнообразные, с лесными, речными, озерными рекреациями и своеобразными ландшафтными «стимуляторами креативности»), не должна умалять и его отдельные фрагменты, и составляющие.

Среди них:

– объекты индустриального наследия (наиболее характерные примеры: первая в мире атомная электростанция в Обнинске, пущенная в 1954 году и остановленная в 2002 году; Иваньковская ГЭС в Дубне с комплексом гидросооружений Канала имени Москвы и архитектурным ансамблем, расположенным в аванпорте канала, пущена в эсплуатацию в 1937 году);

– жилые дома, офисные и общественные здания, фрагменты застройки, а также элементы инфраструктуры, имеющие историческую и архитектурную значимость и особым образом характеризующие специфику наукограда;

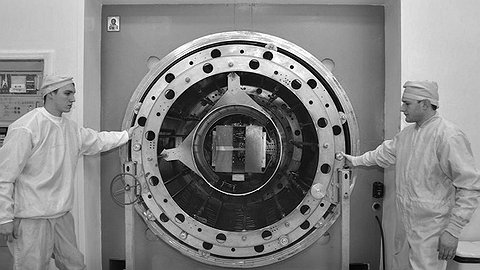

– научно-технические комплексы и установки (в наукоградах эта категория наследия представлена довольно широко, особенно там, где осуществляются экспериментальные исследования или испытания, причем в ней имеются как работающие сегодня комплексы, так и выведенные из эксплуатации и даже те, создание которых не было завершено и на определенном этапе «заморожено»; наиболее яркими примерами могут быть: созданный в 50-х годах под руководством академика В.И. Векслера синхрофазотрон на энергию до 10 ГэВ, занимающий отдельное здание в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и прекративший работу в 2002 году – экскурсии к 36 000-тонному электромагниту диаметром 60 метров неизменно пользуются успехом; одна из почти 60-ти аэродинамических труб Центрального аэрогидродинамического института в Жуковском, действующая с 1941 года вертикальная аэродинамическая труба Т-105, основным назначением которой является исследование режимов штопора и аэродинамических характеристик самолетов различного назначения и отработка аэродинамической компоновки вертолетов и которая в отличие от других аэродинамических труб ЦАГИ полностью видна и не с территории института; незавершенный проект советского «Большого адронного коллайдера» – ускорительно-накопительный комплекс на сверхпроводящих магнитах с проектной энергией пучка в 3000 ГэВ и построенным на глубине несколько десятков метров подземным кольцом диаметром 21 километр в Институте физики высоких энергий в Протвино, для которого действующий протонный синхротрон У-70 планировалось использовать в качестве первой «разгонной» ступени);

– коллекции артефактов и отдельные предметы (поскольку в наукоградах сосредоточены исследовательские, испытательные организации, организации-разработчики и ведется подготовка «пользователей» разрабатываемой техники, то в них осуществлялось и многообразное «естественное» коллекционирование продуктов инженерной инновационной деятельности, были накоплены и продолжают пополняться обширные и «глубокие» коллекции артефактов, которые используются как в деятельности организаций и предприятий для профориентации, подготовки кадров, при приеме делегаций партнеров, так и в туристических целях, образовательных и культурных проектах; примерами могут служить объемная коллекция ракетных двигателей в НПО «Энергомаш» в Химках, ракет в ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка в Дубне, космические аппараты, в том числе и побывавшие в космосе, в РКК «Энергия» в Королеве и другие – как правило, они представлены в музеях и демонстрационных залах предприятий и организаций с ограниченным доступом, а также, хотя и в меньшей степени, в краеведческих музеях наукоградов);

– мемориальные объекты, предметы, названия и тому подобное (эта категория наследия не только весьма разнообразна и широко представлена в наукоградах, но включает в себя и некоторые поселения в целом с их названиями – Жуковский, Королев, Кольцово, Мичуринск; в эту категорию также входят: во-первых, мемориальные музеи, кабинеты, комнаты, «рабочие места» выдающихся ученых, инженеров, организаторов науки, генеральных конструкторов, основателей и руководителей предприятий и организаций, а зачастую и городов в целом, во-вторых, улицы, аллеи, набережные и даже тропинки, например, в Новосибирском академгородке, носящие значимые для жителей города, предприятий и организаций имена, в-третьих, памятники и мемориальные доски, в-четвертых, предметы и объекты, которыми владели или пользовались известные люди, в-пятых, предметы и объекты особого режима работы, прошедшие испытания, побывавшие под водой, в стратосфере или в космосе, например, спускаемые аппараты и возвращаемые предметы и агрегаты космических кораблей, станций, причем на некоторых из них имеются послеполетные автографы космонавтов и тому подобное).

Еще одна категория наследия наукоградов, территориально в них не находящаяся, но, несомненно, являющаяся частью их культурного ландшафта, связана с результатами деятельности в наукоградах, персоналиями и их «внешним» признанием или существованием. К этой категории можно отнести:

– международно признанные названия и наименования, присвоенные соответствующими уполномоченными органами (например: элементы периодической таблицы элементов Менделеева – 105-й Дубний, названный в честь города Дубны, и 114-й Флеровий, названный по Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ, в которой оба они были синтезированы; названия космических тел – астероидов, малых планет, например, астероидов (1772) Гагарин, (1855) Королев);

– космические аппараты, их обособленные составляющие и фрагменты различной степени сохранности, созданные в наукоградах (межпланетные и лунные аппараты, совершившие посадку в «штатном» или аварийном режиме, например, завершившие свою работу луноходы, посадочные ступени луноходов, посадочные и одновременно стартовые ступени для возвращаемых на землю аппаратов «Луны-16» и других «лунников»).

Столь обширный спектр связанных с наукоградами объектов наследия, материальных и нематериальных, автономных и комплексных, находящихся в разных сферах общественного внимания, имеющих различный уровень «значения», разную принадлежность (международную, ведомственную, межведомственную, корпоративную, частную, муниципальную), создает значительные проблемы в их выявлении, учете, исследовании, сохранении и использовании.

Можно обозначить некоторые проблемы и наметить возможные действия и решения в отношении объектов наследия разного масштаба.

«Глобальные» проекты СССР и России, породившие наукограды и сформировавшие соответствующие их кластеры. Актуальны исследование феномена, вычленение комплексных элементов и их внутренних и внешних связей, поиск форм и механизмов придания им статуса объектов историко-культурного наследия преимущественно научно-технического характера.

Наукограды, в том числе наукограды-ЗАТО. Сбережение историко-культурного наследия: исследование и описание системного феномена культурного ландшафта наукоградов, определение границ, выявление (вычленение) подсистем, комплексов и элементов, автономных объектов наследия различного масштаба, значения и придание им статуса объектов историко-культурного значения, в том числе памятников науки и техники, привлечение внимания федеральных органов, региональной власти и органов местного самоуправления (прежде всего, действующих в сфере образования, культуры, туризма) к наукоградам в целом, музеям и подобным им образованиям, «ценным» научно-техническим объектам НИИ, КБ и другим.

Музеи в наукоградах, в том числе не имеющие официального музейного статуса: внесение в Музейный фонд предметов из негосударственных собраний и коллекций, повышение статуса собраний и коллекций негосударственных предприятий и организаций до музейных (формирование «будущих музеев»), упрощение допуска в музеи, демонстрационные залы, мемориальные помещения «закрытых» предприятий и организаций («открытие» музеев), расширение и формирование новых интерактивных научно-образовательных комплексов (музеев).

Памятники науки и техники: придание государственного статуса наиболее значимым памятникам науки и техники (внесение в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подкатегории «памятники науки и техники»; государственный статус экспертизы движимых предметов и соответствующий их реестр и др.), в том числе отдельным используемым в научных целях объектам и предметам различных форм собственности.

Из всего спектра категорий объектов историко-культурного наследия наукоградов необходимо выделение пилотных объектов науки и техники в конкретных наукоградах и отработка «дорожных карт» по их исследованию, приданию соответствующего статуса, сохранению и использованию.

Михаил Иванович Кузнецов – академик РАЕН,

директор Союза развития наукоградов России,

вице-президент Ассоциации содействия

развитию научно-технических музеев «АМНИТ»

[i] Термин «наукоград» был предложен и введен в научный оборот С. Никаноровым и Н. Никитиной в 1991 году в работе по исследованию проблем города Жуковского (см. Кузнецов М.И. Наукограды Московской области: вчера, сегодня, завтра. // Инновации. 1999. N 9–10. С. 19–21). В нормативном пространстве он появился в 1997 году в Указе Президента Российской Федерации № 1171 от 7 ноября «О мерах по развитию наукоградов как городов науки и высоких технологий»; в 1999 году был принят Федеральный закон № 70–ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации».

[ii] Владимир Каганский. Как устроена Россия? Портрет культурного ландшафта. – М.: Стрелка пресс, 2013.

[iii] Культурный ландшафт как объект наследия. Под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Кулешовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.